"도대체 당신들은 이 소녀에게 무슨 짓을 했어?" - 국립창극단 <심청>을 보고

도대체 당신들은 이 소녀에게 무슨 짓을 했어?

국립창극단, 요나킴의 <심청>을 보고

도대체 당신들은 이 소녀에게 무슨 짓을 했어?

그 질문이 계속 맴돌았다. 공연이 끝나고 커튼콜이 시작되었는데도 눈물이 멈추지 않았고, 사람들이 객석을 떠날 때까지도 그 자리에 앉아서 울고 있었다. 같이 온 친구가 없었으면 어떻게 그 공연장 밖을 벗어날 수 있었을지도 모르겠다.

심청가는 그 원전이 정확히 몇 년도인지는 알 수 없지만, 18세기에 이미 「심청전」이 완성되어 유통된 기록이 있다고 한다. 그러면 지금이 21세기이니.. 3세기 동안, 이 사람들아. 도대체 이 소녀에게 무슨 짓을 한 거야? 정말, 300년 동안, 이야기 속에서 희생당하고 사랑을 강요당하고 효를 강요당하고 결국 죽음을 강요당한 소녀에게 진작에 했어야 하는 얘기였다는 생각이 들어서 눈물이 멈추지 않았던 것 같다.

작은 균열들을 따라가던 여정

판소리를 보기 시작한 것은 2년 전이었다. 우연히 크로스오버 그룹 오디션 프로그램에서 알게 된 소리꾼에게 관심을 가지게 되면서 그 소리꾼이 속해있는 '국립창극단'의 공연을 보게 됐다. 처음 국립창극단의 <베니스의 상인들>을 봤을 때, 국악이 지루하지만은 않을 수 있구나, 판소리라는 것이 굉장히 속 시원하고 속이 뻥 뚫리는 음악이구나! 새롭게 느껴졌다.

그 뒤로 봤던 여러 판소리 공연 중에서 가장 인상깊으면서도 좋아하던 대목이 '심봉사 눈 뜨는 대목'이었다. 어느 야외 공연에서 이자람 소리꾼이 '심봉사 눈 뜨는 대목'을 하는데, 순간 이곳이 황성잔치가 되고 이자람 소리꾼은 맹인이 되어 눈을 뜨고 그 느낌이 정말 '심장이 뚫리는 경험'이라는 말로 밖에 설명되지 않는 기이한 경험을 했다.

그 이후로 공연을 보며 젊은 소리꾼들에게서 작은 균열들이 보이기 시작했다. 대전시립연정국악원에서 열렸던 김수인 소리꾼의 공연에서 고전을 비튼다는 것에 대해 처음 생각해보게 됐다. 춘향가를 부르던 젊은 소리꾼은 마지막에 이몽룡이 돌아와서 성춘향을 마지막으로 또 시험하는 대목을 하기 전에 "이몽룡 미친놈 같아요. 그냥 안아주면 되지. 왜 이러는거래요? 이해는 안가요." 라고 말했다.

그러게, 이전까지는 그냥 전통이 그렇지 뭐. 고루한 거지 뭐. 이렇게 생각했던 것이 그 이야기를 듣고 새롭게 보였다. 전통 판소리에서 그 이야기를 바꿀 수는 없지만, 그런 마음을 가지고 소리를 하는 소리꾼이 있을 수 있겠다 하는 생각을 했다.

조유아 소리꾼과 김수인 소리꾼이 꾸린 <절창4>무대 에서도 유쾌하게 고전을 비트는 장면이 몇 나온다. 성희롱 수준의 궁자노래는 남성 소리꾼과 여성 소리꾼을 바꾸어서 부르고, 돌아온 이몽룡에게 성춘향은 '나 죽으면 오지 그랬어!' 라고 소리를 지르며 반지를 집어 던진다. 그 정도만 해도 참 유쾌하고 통쾌하다고 생각했는데, 젊은 소리꾼들이 재치가 멋지다고 생각했는데, 요나킴이 연출한 <심청>은, 그걸론 부족하다고 말하는 것 같았다.

물풍선을 터뜨린 순간

요즘의 젊은 소리꾼들이 '이거 좀 별로지 않아요?' '답답하지 않아요?'라고 말했던 것을 '맞아. 사실 그거 되게 이상한거야. 우리 이렇게 얘기해보자.'라고 말하며 그냥 기존의 밥상을 다 엎어서 던지고 갈갈이 찢어내는 과정으로 보였다.

하지만 이것은 전통의 파괴가 아니었다. 전통의 가치는 시간의 축적에서 나오는 게 아니라, 그 안에 담긴 지혜와 의미에서 나오는 것이다. 그리고 그 지혜와 의미도 계속 질문받고 재해석되어야 한다. 18세기에는 여성의 자기결정권이라는 개념 자체가 없었으니 심청의 희생을 아름다운 것으로 승화시켜 용궁 로맨스 같은 것을 만들어낼 수밖에 없었다.

하지만 지금 우리는 다른 질문을 할 수 있다. "그녀의 희생은 정말 자발적이었을까?" "어떤 사회가 젊은 여성에게 그런 희생을 요구하는가?" 이것은 예전 사람들보다 지금이 더 똑똑해서가 아니라, 다른 관점과 가치를 가지게 되었기 때문이다.

<심청>에서 뺑덕을 연기한 이소연 소리꾼은 한 인터뷰에서 이렇게 말했다. "지금까지 '심청'이 이어질 수 있었던 것은 이 세상에 있을 법하지 않은 이야기이기 때문 아닐까요? 그동안엔 어떤 고귀한 것을 담은 물풍선이 터지지 않도록 조심스럽게 전해졌다면, 이번엔 그걸 아예 터뜨려 보여준 거예요. 미화하지 않은 진짜 솔직한 이야기죠."

그 물풍선이 터지는 순간을 나는 객석에서 목격했다.

해체된 신화, 드러난 진실

작품은 여러 장으로 구성되어 있었는데, 각 장에는 영어 제목이 함께 떴다. 효녀를 'dutiful daughter'라고 표현한 대목, 그리고 가장 충격적이었던 것은 심봉사가 눈 뜨는 대목의 장 이름이 '실수로 인한 자백(The Confession by accident)'이었다는 것이다.

장승상댁의 세 아들이 바닥에 적는 글씨는 'LESSON OF LOVE', 'SHE GOT LOVE'였다. 그리고 'LOVE'와 'VICTIM'. 사랑이라는 이름으로 효라는 의무를 강요당하고 희생자가 된 심청. 그녀는 사랑을 얻었다고 생각하지만, 사실 아니었다는 것. 그것이 인당수에 빠지고나서 결국 깨닫게 된 건 아니었을지.

심청 역을 맡은 소리꾼 김우정은 다른 인터뷰에서 이렇게 고백했다. "전 오히려 전통 무대에서 이렇게 자유롭게 표현할 기회가 처음이라 통쾌했어요. 다섯 바탕 중에서도 심청가를 별로 안 좋아했거든요. 사설을 읊으면서 전혀 감정 이입이 안 되고 짜증만 나는 거예요. 착하고 희생만 하는 심청이 너무 지루하고 답답하고!"

또 심청 역을 함께 연기한 소리꾼 김율희는 더 구체적으로 말했다. "사람은 매 순간 어마어마하게 다양한 감정을 느끼는데, 판소리 심청가 안에 가진 심청이는 늘 희생만 하니까. 눈 뜨면 맨날 같은 현실이 너무 고통스러울 것 같은데, 정말 그냥 자발적으로 물에 빠졌을까? 늘 꼬리를 물던 의문이 이번 작품에서 어느 정도 풀린 것 같아."

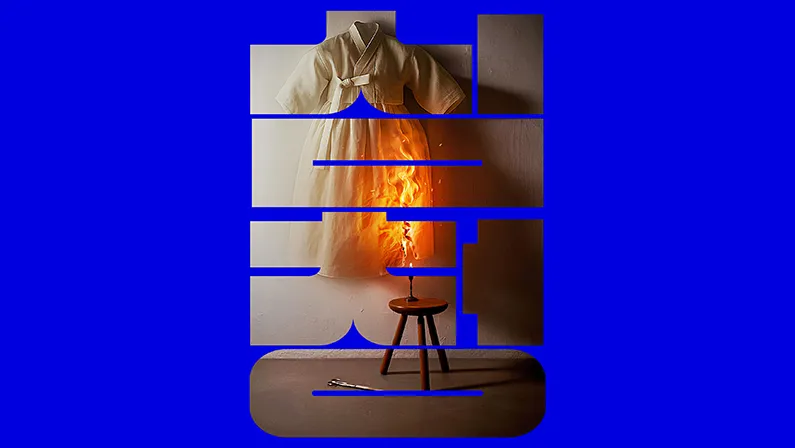

이 무대는 기존의 '심청가'를 해체해 재창조한 세계였다. 기존 강산제와 동초제 판소리의 대목을 그대로 쓰고 있어 익숙한 대목이었는데도, 완전히 다르게 배치하여 새로운 '심청'을 만들었다. 용왕은 없다. 심황후는 없다. 그저 인당수에 빠질 때의 그 빨간 한복을 입은 심청이, 얼굴에 피를 묻히고, 상처가 난 심청이 그저 저벅저벅 이 공간을 벗어나는 것 밖엔 없다.

심청은 무대 끝에 앉아 담배를 피우며, 맹인잔치에서 눈을 뜨는 대목이 진행되는 동안 뒤에서 벌어지는 모든 일들을 등지고 객석을 바라본다. 그녀가 담배를 피우면서 뒤에서 벌어지는 "뒤늦은 후회" 장면들을 바라보는 것은, 그동안 자신을 희생시킨 모든 사람들을 완전히 분리된 관찰자로서 보는 것이었다. 더 이상 그들의 희생양이 아니고, 그들의 상징이 아니라는 듯이.

그리고 심청이 객석 사이로 내려와서 문을 열고 나간다. 이것은 단순히 극장을 떠나는 게 아니었다. 300년간 갇혀있던 서사 구조에서 벗어나는 거였다. 그녀는 더 이상 그 이야기에 갇혀있기를 거부한다고 선언한 것이다.

무대에서는 심청이 해오름 극장 로비를 지나 계단을 내려가서 1층 로비를 지나 정문을 열고 광장으로 걸어나가는 모습이 상영되며 극이 끝난다. 허구가 현실로 넘나드는 이 장면에서 모든 경계가 무너진다. 전통적인 심청은 용궁에서 황후가 되어 아버지 눈을 뜨게 해주고 끝나지만, 요나킴의 심청은 그런 허상 따위는 거부한다. "I'm leaving. I'm done with this story."

드디어 심청이가 주체성을 가지게 된 순간이었다. 드디어 자신의 발로 자신의 이야기에서 걸어나온 것이다. 이보다 더 아름다운 해방이 있을까? 그래서 나는 마지막까지 눈물이 멈추지 않았던 것이다.

진작에 했어야 할 이야기

실수로 인한 자백부터 눈물이 멈추지를 않았다. 여러 감정이 교차되었던 것 같은데, 전통 국악에서 봤던 장면과의 대비에서 오는 충격의 눈물, 희생당한 소녀에게 느껴지는 공감과 연민 그 모든 감정이 섞여서 감정이 주체되질 않았다.

심학규는 눈을 떴고, 심청이는 다시 인당수에 빠진다. 심학규에게 그 장면을 똑바로 보라고 하지만, 눈을 뜬 심학규는 다시 눈을 감고, 눈을 가린다. 도화동 사람들은 눈을 뜨고도 감은 사람이었고, 눈 뜬 시체처럼 무대위를 끔찍하게 서성인다.

맹인잔치에 모인 다른 봉사들이 다함께 눈을 뜨는 익살스러운 장면은 <심청>에 없다. 사설이 그대로인데도 전혹 다른 느낌이다. 심청은 무대 끝에 앉아 담배를 피고, 맹인들이 눈을 뜬다는 그 익숙한 이야기를 부르며 인물들은 괴로워한다. 이제야 안건가? 3세기만에, 심청이에게 우리가 무슨 짓을 했는지.

무대위의 그 모든 사람들이 이제야 깨달은 것 같은 괴로움을 느끼고 그 괴로움은 객석에게까지 전달되었다. 그래서 나는 눈물이 멈추질 않았던 거고, 누군가는 그 불쾌함에 이 작품에 그토록 혹평을 쏟아내었던 것이겠지.

심청 역의 두 소리꾼은 인터뷰에서 "되돌릴 수 없는 심청의 죽음 앞에 뒤늦게 후회하는 사람들을 심청이 지켜보는 부분"을 가장 가슴 아픈 장면으로 꼽았다. "심청인지 나인지 모를 인물이 객석 앞 무대 끝에 걸터앉아서 담배를 물고, 자기 뒤에 뒤늦게 후회하는 사람들을 바라봐요. 우린 늘 후회하면서 살잖아요. 그러지 말아야지 하면서도 같은 실수를 반복하고."

그 모든 질문들이 한꺼번에 화면속의 파도처럼 몰려와서 객석에 앉은 내가 물에 잠긴 것만 같았다.

도대체 당신들은 이 소녀에게 무슨 짓을 했어? 그리고 왜 방관했지? 왜 아무 말도 하지 않았지? 눈을 뜨고도 감았지?

하지만 나에게는, 고작 2년 여의 시간동안 판소리와 국악을 보아왔을 뿐이지만, 그동안 젊은 소리꾼들이 내던 작은 균열들을 바라보던 나에게는, 너무나 통쾌하고도 충격적인 작품으로 느껴졌다. 그리고 우리의 집단적 서사, 우리가 아름답다고 여겨온 이야기들에 대한 근본적인 질문이 둥둥 떠다녔다. 300년 동안 전해져 내려온 이야기 속에서 한 소녀가 겪어야 했던 고통을 우리는 왜 아름다운 희생으로 포장해왔는가. 왜 의문을 제기하지 않았는가.

이제야 우리는 눈을 떴다. 진작에 했어야 할 이야기를 드디어 하게 되었다. 그래서 더욱 아프게 느껴지는 작품이었다.