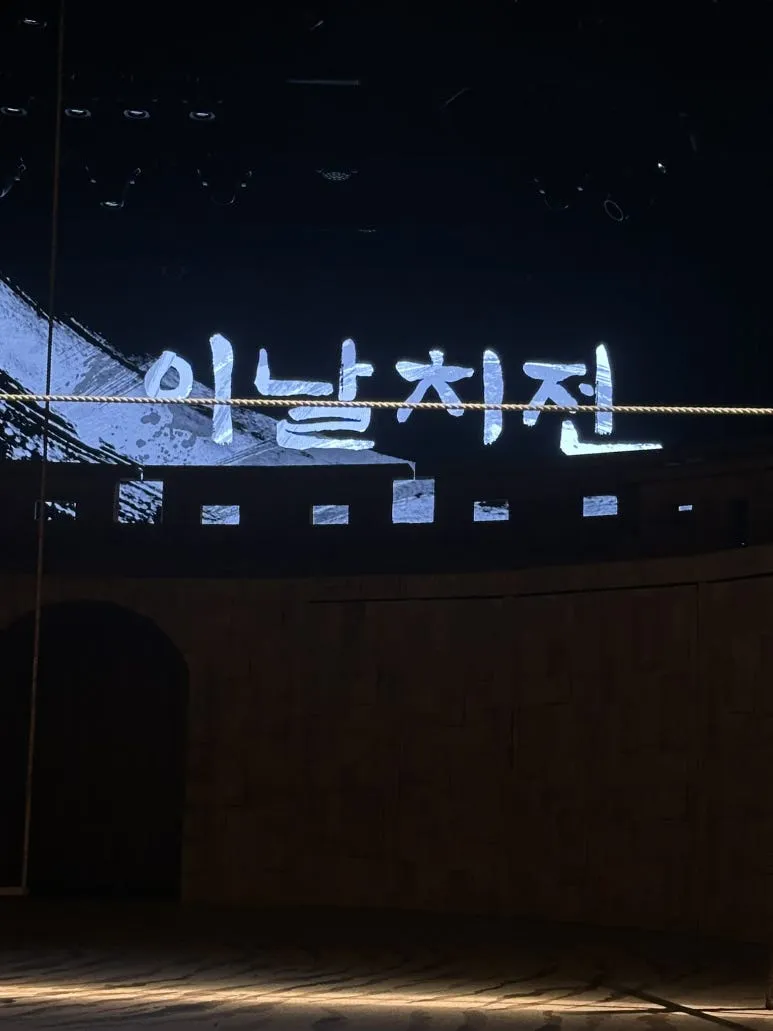

24.11.14~11.21 국립창극단 <이날치전> / 국립극장 달오름

국립창극단의 《이날치傳》은 양반집 머슴으로 태어나 조선 최고의 소리꾼이 된 한 사람의 이야기다. 역사 속 실존 인물 이날치의 삶을 다룬 만큼 무거울 수 있는 소재를, '날치답게' 유쾌하고 밝은 톤으로 풀어내 색다른 매력을 선사했다.

극의 중심에는 이날치의 성장이 있다. 줄타기 광대로 시작해 최고의 소리꾼이 되기까지, 그가 만난 이들은 각자 다른 깨달음을 준다. 어름사니 시절, "줄 위에 있으면 세상이 다 내려다보인다"며 남다른 포부를 보였던 이날치는 가왕 송흥록의 소리에 감격하며 첫 전환점을 맞는다. 흥선대원군에게서 "남들이 못하는 것을 해내야 그 사람보다 앞설 수 있다"는 가르침을 얻고, 이를 실천하듯 박만순의 고수 자리가 빈 틈을 타 제자가 된다. 발을 씻기고 구박을 받으면서도 한 자락씩 소리를 배워가는 과정에서 그의 진정성이 빛난다.

이날치의 진정한 변화는 부자마님 앞에서의 춘향가에서 시작된다. 자신의 소리가 다른 이들에게 감동을 줄 수 있다는 깨달음을 얻은 것이다. 이어 산속 독공 중 만난 정춘풍에게서는 소리에 담긴 감정의 중요성을, 박유전에게서는 그것을 극대화하는 법을 배운다. 서촌 노모에게 소리를 들려주는 장면은 이날치가 소리의 본질을 깨달아가는 순간을 보여준다.

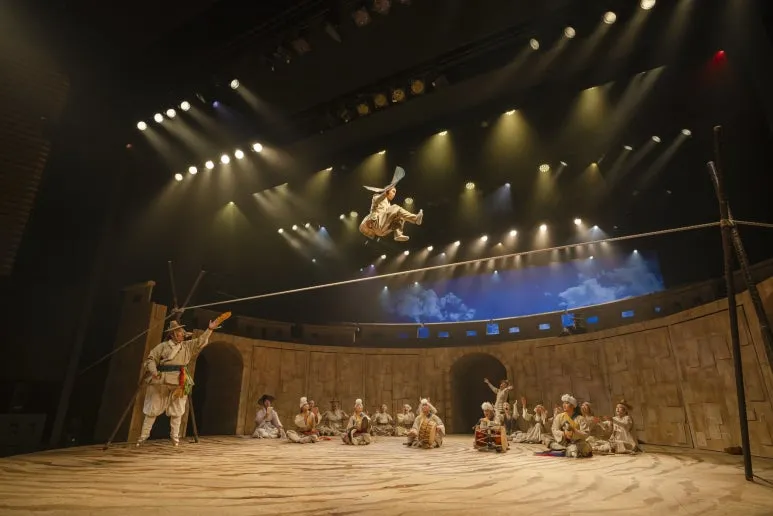

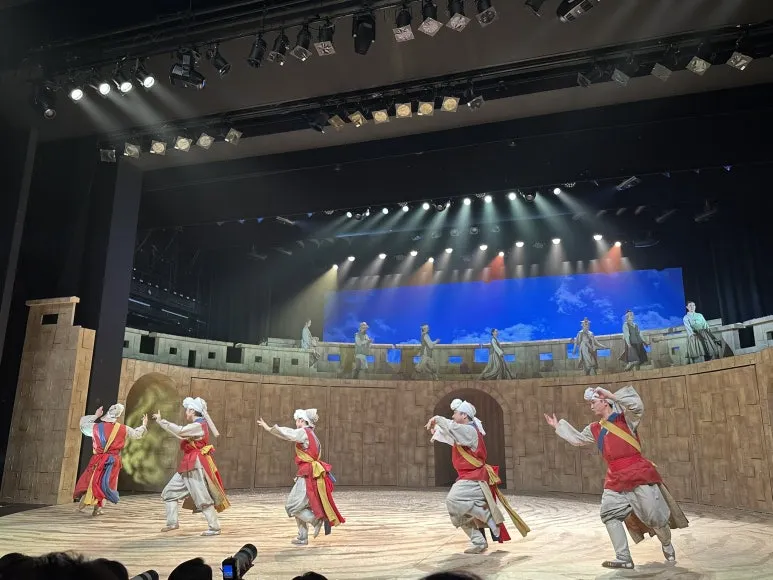

공연은 이러한 이날치의 서사와 더불어 다채로운 즐거움을 선사한다. 줄타기, 마당놀이, 사자탈춤, 풍물놀이 등 전통연희의 종합선물세트 같은 구성이 눈길을 끈다. 박성우(박만순 역), 최용석(개다리 역), 서정금(어릿광대 역) 배우의 코믹한 연기는 무거워질 수 있는 극에 웃음을 더한다. 객석에서는 진지한 소리 대목 중에도 배우들의 툭툭 던지는 애드립에 쿡쿡 웃음이 새어나왔다.

이날치 역의 김수인 배우의 연기는 극에 깊이를 더한다. 춘향가, 심청가, 적벽가, 수궁가를 넘나드는 그의 소리는 작품의 설득력을 높인다. 극 중 이날치가 처음으로 제대로 된 소리를 보여주는 부자마님 앞에서 선보인 춘향가 대목에서, 춘향가가 주력 바탕인 김수인 소리꾼의 진가가 발휘됐다. 그의 소리에 매료된 부자마님처럼, 객석의 관객들도 그 순간만큼은 이날치의 매력에 빠져들 수밖에 없었다.

어릿광대, 개다리와의 호흡도 빼어났다. 마치 라이온킹의 심바와 품바를 연상케 하는 세 사람의 케미스트리는 극에 따뜻한 재미를 더했다. 목숨을 걸고 부른 심청가의 '인당수 대목'은 특히 기억에 남는다. 함께 눈물을 흘리며 북을 치는 개다리, 한쪽에서 무릎 꿇고 열심히 추임새를 넣으며 응원하는 어릿광대, 그리고 그 한가운데서 전력을 다해 소리하는 이날치. 소리가 끝나고 이최응의 인정을 받은 뒤, 안도감과 성취감에 다리가 풀려 주저앉아 친구들과 나누는 웃음은 이날치의 여정을 함축적으로 보여주는 순간이었다. 김수인 소리꾼의 한층 더 성숙해진 연기력이 엿보였다. 입단 5년차에 메인 주인공을 맡아 대규모의 창극을 이끌어낸 그의 역량이 놀라웠다.

이러한 개인의 열연과 더불어, 《이날치傳》은 창극이라는 장르가 가진 고유한 매력을 유감없이 보여준다. 1인 종합예술인 전통 판소리와 달리, 창극은 여러 소리꾼이 각자의 배역을 맡아 연기하는 특징이 있다. 이번 작품은 실존 인물 이날치(본명 이경숙) 명창의 단편적 기록들을 재구성한 창작극이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

한 편의 창극 안에서 전통 판소리의 다양한 눈대목을 만날 수 있다는 것도 매력적이다. 박유전과 이날치의 각기 다른 '심봉사 눈뜨는 대목'은 소리꾼 각각의 개성을 섬세하게 드러낸다. 박만순과 이날치의 적벽가는 앙숙인 두 인물의 대결이면서도 관객들을 숨죽이게 만드는 환상적인 듀엣으로 승화된다. 여러 조선 후기 명창들의 더늠(명창이 자신만의 창법과 개성으로 새롭게 짜거나 다듬은 대목)을 한자리에서 경험할 수 있다는 점도 이 작품만의 강점이다. 여기에 청년교육단원들이 함께한 대형 군무와 감각적인 무대가 더해져, 국립극장 달오름의 스케일을 한껏 살린 화려한 무대를 완성했다.

극중 말미 이날치는 어전광대라는 최고의 자리에 오르지만, 다시 민초들 속으로 돌아간다. 이는 단순한 신분 상승이나 사랑의 성취를 넘어, 진정한 광대로서의 자아를 찾아가는 여정의 완성을 보여준다. 신명나는 춤사위로 마무리되는 엔딩과, 이어진 커튼콜에서 배우들이 보여준 행복한 에너지는 공연의 여운을 더했다.

(사진 출처 : 국립극장 SNS, 본인)